ここでは委任契約の仕組みについて解説していきます。

任意後見とは将来、認知症や障害などを患うことで判断能力が低下した時に備えて、お元気なうちにご自身が信頼できる人に財産管理や事務手続きなどを委任するための契約です。

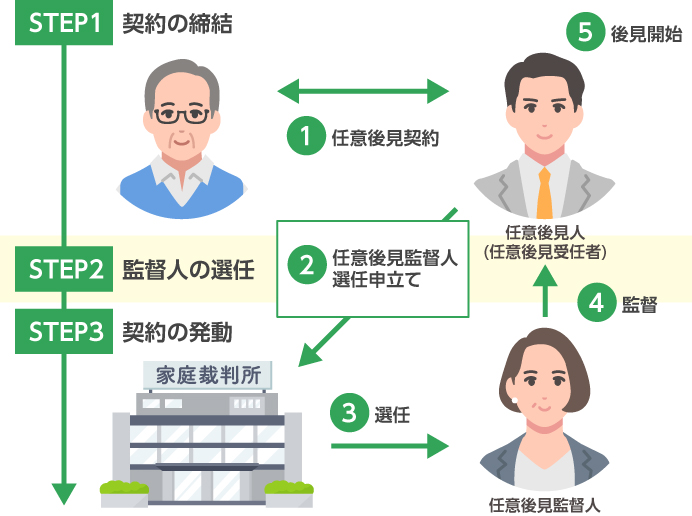

任意契約は契約をした時点で実行されるのではなく、ご本人が認知症などによって判断能力が低下したと判断された時に家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらうと効力が生じます。これにより、後見人はご本人に代わって契約等を行うことができるようになります。

任意後見契約の詳細について

任意後見契約で定める事項は下記になります。

- 任意後見人受任者の指定について

- 委任する業務について

- 任意後見人の報酬について

任意後見人の業務

任意後見人の役割は概ね下記の2点になります。

- 財産管理

預貯金の管理、支払いの代行、介護等の申請や契約の締結など - 身上監護

入院の際の手続きの支援など

任意後見の契約では、内容を柔軟に定めることが可能です。任意後見人には親族を指定する場合や、法人や専門家等を指定することもできます。後見人には未成年者や破産者などの欠格事由に該当する人物はなることはできません。

また、任意後見契約を締結する際には法律上、公正証書で作成する必要があります。公正証書で作成されていない場合、効力がありませんのでご注意ください。

任意後見監督人の選任と任意後見の開始について

任意後見は、認知症などによりご本人の判断能力が低下したと判断された時点で、本人ないし配偶者や四親等以内の親族、任意後見受任者が「任意後見監督人」の選任申立てを家庭裁判所に行います。家庭裁判所より、「任意後見監督人」が選任されると、任意後見の契約内容が実行されます。

任意後見監督人の役割について

任意後見監督人の役割は、任意後見人が契約内容どおりに業務を遂行しているかどうかを監督することです。任意後見監督人は家庭裁判所へ定期的に報告を行い、監督を受けます。任意後見人が業務を怠った場合、任意後見人の解任請求を家庭裁判所に対して行う事ができます。

任意後見監督人には弁護士や司法書士等の専門家が選任されるのが一般的です。

任意後見契約を提締結する時機について

任意後見契約は、契約者本人が契約内容を決めるため、契約時に十分な認知能力があることが必要です。認知症などによって判断能力が低下してからは契約を締結することはできません。

万が一判断能力が低下してから後見人を選任する場合には、任意後見ではなく、法定後見制度を利用するとができます。この場合、成年後見人の選任はご本人の希望ではなく家庭裁判所が行います。

長崎遺言相続手続きセンターでは、長崎・諫早・大村で後見制度に関するご相談をお受けしております。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、お気軽に長崎遺言相続手続きセンターの初回無料相談をご利用ください。まずはお気軽に長崎遺言相続手続きセンターにお問い合わせください。